目次

「熟年離婚で財産分与はどうなるのか」「退職金や年金は分けられるのか」といったご相談は、非常に多く寄せられています。婚姻期間が長いほど、共有財産も大きく、老後の生活に直結するため、しっかりと理解しておくことが重要です。

ここでは、弁護士が熟年離婚における財産分与の仕組みや対象財産、請求の方法について詳しく解説します。

熟年離婚における財産分与とは?

熟年離婚における財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築いてきた財産を、公平に分ける制度です。

たとえ名義が夫や妻のどちらか一方であっても、婚姻中の協力で形成された財産は「共有財産」として分与の対象となります。

熟年離婚の財産分与の割合は?

一般的に、財産分与の割合は、2分の1ずつ(折半)が原則です。

①専業主婦の場合

専業主婦は収入がなくても、家事や育児という形で家庭に大きく貢献しています。そのため、熟年離婚においても財産分与の割合は基本的に「半分」を受け取ることができます。

②共働きの場合

共働き夫婦の場合も、収入の多い少ないに関係なく、婚姻期間中に形成した財産は折半するのが基本です。ただし、特殊な事情がある場合には修正されることもあります。

熟年離婚において財産分与の対象となる財産

熟年離婚において分与の対象となる主な財産には、次のようなものがあります。

①不動産(自宅・投資用物件など)

夫婦で住んでいた自宅や投資用不動産は、共有財産に含まれます。売却して分ける、片方が住み続けて代償金を支払うなど、方法を選択する必要があります。

②退職金

熟年離婚で特に問題となるのが退職金です。すでに受け取った退職金はもちろん、将来受け取る予定の退職金も婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象となる可能性が高いでしょう。

③年金

厚生年金や共済年金については、「年金分割制度」を利用できます。専業主婦が長年夫を支えてきた場合でも、婚姻期間中の年金記録を分割できるため、老後の生活保障につながります。

熟年離婚で財産分与の対象にならない財産

以下のような財産は「特有財産」とされ、熟年離婚の財産分与の対象外となります。

①結婚前から持っていた貯貯金や不動産

②相続や贈与によって一方のみが取得した財産

熟年離婚の財産分与には請求期限がある

熟年離婚の財産分与請求は、離婚成立から2年以内に行わなければなりません。

「後で考えよう」と先延ばしにすると、請求できなくなるおそれがありますので注意が必要です。

なお、2024年(令和6年)5月の民法改正により、財産分与の請求期限が5年となりました(改正後民法768条2項)。この改正法は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。現時点で施行日は未確定ですが、施行後は大幅に期限が伸張されます。

熟年離婚で財産分与を請求する方法

①夫婦間で話し合う(「協議」離婚の場合)

②話し合いがまとまらなければ家庭裁判所で「調停」

③調停でも解決できない場合は「裁判」

退職金や年金、不動産といった複雑な財産が絡む場合、専門的な知識がないと不利になりかねません。

熟年離婚の財産分与を弁護士に依頼するメリット

①財産調査や評価を正確に行える

②退職金や年金の分割について適切に主張できる

③相手方との交渉を代理できるため精神的負担を軽減

④調停や審判、裁判になった場合でも有利に進められる

特に熟年離婚は、老後の生活設計に直結するため、弁護士への相談が大きな安心につながります。

熟年離婚・財産分与にお悩みの方は弁護士法人松本直樹法律事務所へ

熟年離婚では、退職金や年金といった老後資金の分け方が大きな争点になります。間違った判断をしてしまうと、将来の生活に大きな影響が及びます。

弁護士法人松本直樹法律事務所では、熟年離婚・財産分与に関する豊富な解決実績があります。

「退職金や年金はどう分けられるのか知りたい」「専業主婦でも財産分与を受けられるのか不安」といったお悩みにも丁寧に対応いたします。

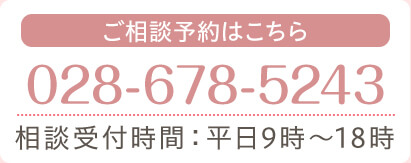

まずはお気軽にご相談ください。